舌が白くて痛いのは?

Q:舌が白くて痛いのですが,大丈夫ですか?

舌が白くなる病気はたくさんあります。このページでは,舌の観察の仕方や,恐ろしい舌がんについてなど,舌が白くなる病気について,3人の先生方が解説します。

粘膜はお口の顔

自分でできる粘膜チェック

口は消化器の入口です。食べ物を細かくなるまで噛みくだき,食感を確かめながら味わい,飲み物の風味を一瞬のうちに愉しみながら食道へと運びます。食べ物は口を通じて人に喜びを与え,安全性を確認された後,体の中を約20時間も旅をします。また口は,人と人の心を結ぶ言葉を生み,私たちの心を潤す歌声を奏でます。「病従口入 禍従口出」は中国のことわざで,「病は口より入り,禍は口より出づ」という意味で,見事に的を射ていますね。日本にもこの『口』を使ったことわざが多く,「口車に乗る」「口角,泡を飛ばす」「人の口に戸は立てられぬ」「口では大阪の城も建つ」などがあります。なにやら皮肉めいた意味合いの言葉が多いのも,口が八面六臂の活躍をする消化器ゆえの宿命なのでしょう。口の表面は顔の表面の皮膚よりもっと柔らかくて繊細な薄皮である『粘膜』で覆われています。要するに粘膜は口の顔なのです。それでは『粘膜』の役割を確認しましょう。(1)口の保護。(2)咀嚼。(3)危険な食べ物か否かの判断。(4)義歯を支える。(5)発音の一翼を担う。(6)免疫力で外敵と戦う。

このように口の粘膜は,とても働き者なのですが,なかなかその顔(粘膜)色を窺がってはもらえないようなのです。「顔色が悪いけど,大丈夫かな?」自分自身に限らず家族や友達の顔色を心配します。同じように,私たちは口の顔色を見ているでしょうか。口の粘膜も貧血になれば白くなり,炎症があれば赤くなり,ケガをすれば腫れて出血し,しかもそれがケガではなく『腫瘍』である可能性もあります。

またときには体の中に潜んでいる病気が,口の中に信号を発信する場合もあるのです。口は自分で鏡を使って,あるいはご家族互いの愛情のこもった眼によって,直接見ることができる唯一の消化器です。お口の病気は虫歯と歯周病だけではありません。口の顔(粘膜)色を1週間に1度見てあげてください。

目で見てわかる口の顔(粘膜)色チェックのポイント

はじめによく手をよく洗い,義歯を使われている方は,外してから鏡の前に立ちましょう。粘膜は義歯を支える裏方です。義歯をはずして,裏方さんの顔を表に出してあげることが大切です。(1)「ベー」と舌を出してみましょう。舌には表面と裏面があります。

(2)「イー」と声を出してみましょう(実際に口に出さなくても構いません)。歯茎がよく見えます。

(3)指で口角をひっぱって頬の中を鏡に映してみましょう。左右をお忘れなく。

(4)指で唇をめくって裏面を鏡に映してみましょう。上下をお忘れなく。

実際の観察内容

まずは色の変化を見ましょう。白い,赤い,黒い部分はありませんか?次に表面の形を見ましょう。ザラザラ,ゴツゴツ,イボイボしている部分はありませんか?2週間以上も治りにくいケガ,出血はありませんか?表面が腫れている部分はありませんか?ピリピリ,チクチクしませんか?粘膜は,口ほどに物を言います(そんなことわざはありませんが)。週に1度の口の顔(粘膜)色チェックを習慣づけましょう。

口腔がん検診のすすめ

「がん検診」は現在,市町村主導のもと胃がん・大腸がん・肺がん・乳がんおよび子宮がん検診の5種類が実施されています。がん検診でのがん発見率は約0.1~0.4%です。胃がんと子宮がんにおいて,お亡くなりになる方の割合が横ばいに転じた理由のひとつに,がん検診の普及が挙げられています。口腔がんの死亡率が年々上昇している日本

お口は消化器の入口で最も働き者だとお話をしました。その口腔に発生するがん(口腔がん)の割合は全部のがんの1~3%です。膀胱がんや白血病と同じくらいの頻度ですから,決して多いとは言えません。ところが先進諸国のなかで口腔がんの死亡率が年々上昇しているのは日本だけなのです。どうしてでしょう。日本の食べ物や風習が原因かしらーー,そうではないのです。「お口の顔(粘膜)色」を見る習慣作りが少し出遅れているのです。お口の顔の変化に鈍感なのですね。そしてもしも口の中に“腫れもの”を見つけたとしても,「痛くなったら」「入れ歯が合わなくなったら」「ごはんが食べられなくなったら」と次の“困った”に進むまで放っておかれてしまうようです。

仮に胃に“腫れもの”を見つけたら,困るまで待つでしょうか。

口はご自身の眼で異常を発見できる唯一の消化器です。心配な箇所を見つけたら,あるいは口の粘膜の健康診断のことは歯医者さんでご相談ください。

日本大学松戸歯学部で行う口腔がん検診の方法

(1)患者さんのお話を伺う。(2)専門家の眼による口の顔(粘)色チェック。

(3)粘膜に異常がある場合は“細胞診”を行う。

初日はこれでおしまいです。“細胞診”とは粘膜の異常な部分を歯間ブラシの柄が長くなったような細長いブラシで擦ります。 歯ブラシを粘膜に行うような感覚です。麻酔をして切ったり縫ったりはしません。

つぎにブラシにくっついた細胞を顕微鏡で観察して,正常な細胞か,がん細胞かの判定をします。 当院には5名の細胞診の専門家が常勤し,迅速かつ正確に判定しています。

(4)患者さんと結果についてのお話をする。(これは2度目のご来院の時になります)

以上が簡単な口腔がん検診の流れです。短時間で済み,痛くもありませんし,費用も保険診療で行います。 (お口が健康である場合には自由診療になる可能性もあります。気兼ねなくご相談ください。)

この記事をお読みになられた読者の方々の不安を少しでも取り除き,口腔がん検診受診のきっかけになることができれば幸いです。

年1回の口腔がん検診のすすめ

患者さんの数だけお口の顔(粘膜)色があります。私たちはいろいろなお話しを伺いながら,患者さまのお顔とお口を直接拝見させていただきながら,口腔がん検診を行うことが大切だと考えています。口は消化器の一部であり,お顔の一部です。要するに,私たちが社会生活を営むうえで必要な外交面と,身体機能を守る内政面の両方の役割を担っています。口は生活の質(Quality of Life)の一翼,いいえ主翼といっても過言ではありません。お口の顔(粘膜)色チェックを習慣づけ,年に一度は口腔がん検診に足を運ばれてはいかがでしょうか。

図2.(左)頬の粘膜にできた白色に変化した口腔がん,(真ん中)ブラシで異常な粘膜の表面を擦る,(右)ブラシについた細胞をガラスに乗せて,顕微鏡で観察する

自分でみつける口腔がん

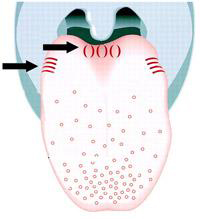

図3.「舌がん」舌の脇の硬いしこり

(2センチ大)

(2センチ大)

中でも,舌がんが最も多く発生しますが,両脇と下面が多く,尖端や上面は少ないです。初期の口腔がんの多くは,痛みがなく自覚症状が乏しいですが,表在性に発生するタイプが多いので,自分で口の中を見て発見する可能性があります。見ると同時に触れることも重要です。触れた部分が硬いとがんの可能性が高くなります。自分でチェックする時の一助として,がんとがんに変わりやすい疾患について説明します。

注意すべき状態

図4.頬粘膜の白板症

「口内炎が治らない」「噛んだ傷や抜歯後の傷が治らない」「入れ歯があわなくなった」「入れ歯に覆われる粘膜のただれや入れ歯周囲の硬いしこり」「歯のゆれや出血」など,歯のゆれの多くは歯周病ですが,ただれた歯肉を伴う場合は要注意です。

他に,がんに変わりやすい「前がん病変」があります。赤色の紅板症(こうばんしょう)と白色の白板症があり,指で擦っても剥がれません。多いのは白板症ですが,がんになりやすいのは紅板症です。紅板症の半数以上はすでにがんです。通常の粘膜色より赤い粘膜と粘膜色にはない白い粘膜は要注意です。

口の突起

図5.健康な人の舌の乳頭(突起)(矢印)

口腔がんの問題点は,増加傾向にあることと,20代でも発症するような低年齢化があります。全てのがんと同様に,口腔がんも早期発見が重要です。口の中は見づらい場所もありますが,自身で定期的に見て触ってチェックすると,口腔がんを早期に発見する可能性が高まります。今回掲載した注意すべき状態は代表的な症状のみで,全てではありません。ご心配の方はご相談ください。

口の中にできる癌=口腔癌(こうくうがん)―まずは相手を知ろう!―

口腔癌の患者さんはどれくらいいるのでしょうか

図6.口腔癌(がん)の年齢別構成

どの年齢層に多いのでしょうか

身体のどの部分の癌にも共通していえるのは,40才を越えると癌年齢ということで,癌になる可能性が高くなるということです。これは口腔癌に関しても同様です。当病院へ来院された口腔癌の患者さんに関しては60~70才代が最多で,次いで50才代となっています。しかしながら,近年では若年化も目立っていて,40代,30代はもとより20代の患者さんも見受けられる現状です。男女の差は一般に約2~3対1で男性の方が多いといわれていますが,当病院でも同様の傾向がみられます。どこに出来てくるのでしょうか

表1.我が国における口腔癌の発生部位

| 1.舌 | 54% |

| 2.歯肉 | 16% |

| 3.口腔底(舌に下側) | 12% |

| 4.頬粘膜 | 10% |

| 5.口蓋(口の天井) | 5% |

図7.舌の脇にできた癌(がん)。痛くないこともあります。

口の中にできる癌の原因にはどのようなものがあるのでしょうか?

口の中は硬い組織である「歯」以外のどの部分も柔らかい皮「粘膜」で覆われています。この粘膜は表面が脂質,いわゆる油分で被われています。この脂質は外から粘膜内に化学物質が浸透してくるのを防ぐ働きがあります。タバコとアルコールは最悪のパターン

口中の癌の発生と密接な関係のあるものとしてタバコとアルコールが挙げられます。タバコの煙の中には,いろいろな発癌物質が含まれており直接的に癌の発生原因となります。また,アルコールは粘膜を被っている脂質をとり去ってしまう,脱脂作用があり,これによってこの脂質が剥がされてしまうのは,街を守る警察官がとても少ない状態になっているのと同じ状態です。さて,タバコを吸う方がお酒を飲むと吸うタバコの本数が増えてしまうという話を,よく耳にします。これは口中の癌の発生という観点からは最悪のパターンといえます。なぜならば,煙の中の発癌物質はたいへんアルコールに溶けやすい性質を持っていて,簡単に粘膜に浸透して細胞に影響を与えるのです。その上,先に述べたようにアルコールは口中の粘膜の防御壁を破壊してしまうので,余計発癌物質は細胞内にたやすく入ることができるというわけです。

機械的刺激と口中の清掃状態

タバコとアルコールの他に気をつけなければいけないことは虫歯を治療せずに放置することや,合わない入れ歯を使い続けることなど。例えば虫歯によって歯が壊れると,割れてとがった部分に舌やほっぺたの肉がいつも接触して,傷を付けます。これを機械的刺激と言います。機械的刺激のみによって癌は発生しませんが,慢性的に粘膜に傷が付いている状態にあると,いろいろな化学物質が粘膜に侵入しやすくなります。また,口中の清掃状態が悪いと口の中にいつも炎症が起きていることになり,この状態が長期間続くとやはり癌の発生に深く関わってくることになります。

癌かどうかをみる方法

図8.舌の脇にできた癌(がん)。白い斑点が特徴です。

図8.舌の脇にできた癌(がん)。白い斑点が特徴です。

しかし,人によっては全身的な問題などで麻酔を使うことが出来ない場合があります。その場合は病変と思われる部分を綿棒や歯ブラシのようなものでこすり,細胞を採ってきて顕微鏡でみる「細胞診」を用います。この検査法は患者さんに痛みや恐怖感などの苦痛を与えず,比較的簡単に行えるのでとても有用であり,今日では広く実用化されています。しかし,「組織診」ほど確実なものではありません。つまり,組織診断においてはその病名を確定できますが,細胞診はあくまでも組織診断の補助的なものであるということです。

口の中の癌は怖くない!!

まず最も大事なことは,ご自分の口の中の状況を的確に把握することです。前回述べたように口の中に治療されていない虫歯,合わない冠や入れ歯はないでしょうか。またこれらがなくても舌やほっぺたなどに歯などの尖った場所が触れたりはしていないでしょうか。次に口の中に痛くもかゆくもないがひどく腫れてきている場所や数週間から1カ月以上も続くただれや潰瘍はないか,また粘膜が周囲よりも白くなったり紅くなっている場所はないかにも注意してください。

特に舌の両端や下側面に白い斑点などがある場合は要注意。なぜなら私たちは経験上,この様な場所にできる白斑は癌になる可能性がとても高いという感触を得ているからです。

重要なセルフチェック

ところで,口の中にできる癌は肺や肝臓などの内臓などにできる癌と比べてとても有利な点があります。それは口の中はいつでもどこでも鏡さえあればご自分でみることが出来るということです。すなわち,ご自身の口中に関心を持っていれば,万一異常が発生しても,いち早く察知出来るということです。毎朝,ハミガキの時に口中を鏡に映してみるセルフチェックが,医師による検診と同様に口腔癌の予防や早期発見にはとても有効であることを申し上げて,結びといたします。

表2.口の中の癌の予防・早期発見のために

- 口の中を清潔にしておく

- 口の中の虫歯は治療しておく

- 合わない冠や入れ歯はなるべく早くなおす

- 口の中の白い斑点や紅い斑点がないか注意する

- 口の中に1か月以上続くただれや潰瘍はないか注意する。

- 痛みもない腫れが1か月以上続いていないか注意する。

- 口の中にコリコリとした「しこり」はないか注意する。